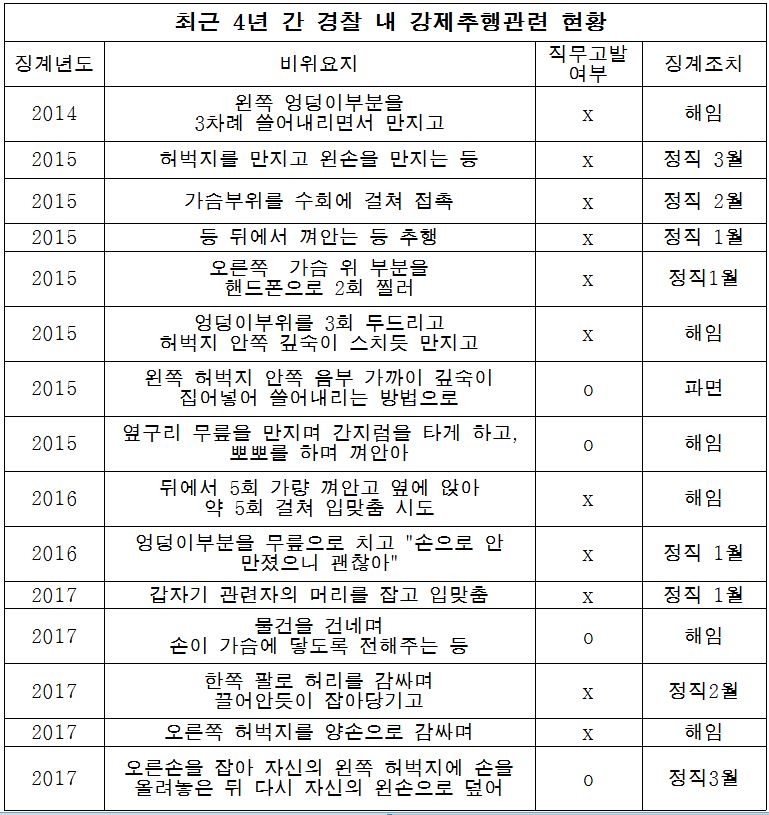

표창원 의원실이 경찰청 및 각 지방경찰청으로부터 제출받은 자료에 따르면 2013년 6월 19일 성범죄 친고죄 규정이 폐지된 이후 강제추행 관련 감찰 사례 15건 중 직무고발이 이루어진 사건이 단 4건에 불과하다.

지난 2012년 형법 개정을 통해 추행·간음 목적 약취·유인·수수·은닉죄 및 강간죄 등 성범죄에 관하여 고소가 있어야 공소를 제기할 수 있도록 한 규정이 삭제되어 피해자의 처벌 의사 유무와 관계없이 가해자에 대해 공소를 제기할 수 있게 됐다. 그러나 경찰청은 이후에도 성 관련 비위와 관련해 ‘피해자의 처벌의사 등을 종합적으로 고려해 직무고발 조치’를 하도록 하는 내용의 내부 지침 (「성 관련 비위 근절 대책, 2015.6.29」)을 수립해 피해 경찰관이 가해자에 대한 처벌을 원치 않는 경우에는 직무고발을 하지 않는 관행을 지속해왔다.

경찰 내에서 발생한 것이 아니었더라면 피해자의 고소의사에 무관하게 형사 입건되었을 가해자들은 경찰 내부 감찰을 거치며 내부 징계에 그치는 완화된 처벌만을 받았다. 경찰이 “제 식구 감싸기”를 자행한 것이 아니냐는 비판이 제기되는 이유이다.

표 의원은 “피해자 처벌 불원의 의사가 있다는 이유로 직무고발을 하지 않는 관행은 현행 형법 개정 취지에 정면으로 반하는 것”이라며 직무고발 지침 변경이 시급하다고 주장했다. 더 나아가 표 의원은 “이와 같은 관행이 계속된다면 경찰에 과연 수사 종결권한을 부여할 수 있을지, ‘제 식구 감싸기’ 행태는 검찰과 다를 바 없는 것이 아닌지, 이러한 세간의 비난이 지속적으로 제기될 것”이라며 경찰 신뢰 저하를 막기 위해서라도 관행의 개선이 반드시 필요하다고 말했다.

이에 이철성 경찰청장은 “(성비위 사건 처리에 대해)직무고발을 원칙으로 하고, 관련 지침의 개정을 검토하겠다”고 답변했다.

한편, 경찰은 지난 9월 3일 '경찰 기강확립 종합대책'을 발표, 고비난성 성비위의 경우 배제징계(One-Strike Out)원칙을 적용하는 등 성비위 징계 기준을 상향하고 피해자 보호를 강화하겠다는 방침을 밝혔으나, 피해자 의사에 따라 직무고발 여부를 결정하는 관행의 개선에 관한 내용은 빠져있었던 것으로 밝혀졌다. 직무고발 등 핵심사항을 방치하고 ‘보여주기식’ 성비위 대책만 내놓은 것이 아니냐는 비판이 제기되는 이유다.

김태영 기자 news@thebigdata.co.kr

<저작권자 © 빅데이터뉴스, 무단 전재 및 재배포 금지>